![anne sexton anne sexton]() Annoverata tra quei confessional poets che negli anni Cinquanta e

Sessanta rivoluzionarono la scrittura poetica coeva con la messa in scena

di drammi personali ed esplorazioni sfrontate di interiorità ora realmente

patologiche, ora performativamente isteriche, Anne Sexton è stata di certo

una poetessa originale e innovativa. In parte, anche più di Sylvia Plath,

di cui fu amica e alla quale viene sempre accostata (anche qui, invero) in

un confronto che in genere la vede perdente. In realtà, la Sexton fu sì

meno colta e meno raffinata dellaltra ma, a rileggerla oggi, ben più

modernamente ambigua, soprattutto nei confronti della cruciale

rappresentazione, per entrambe, del rapporto uomo-donna. Se infatti la

Plath declina il suo immaginario di ribellione al maschile soprattutto

nella diade padre-marito, la Sexton si confronta con una quaterna

composta da padre, marito, amante e Dio e la investe di

unambivalenza in cui, per esempio, le figure dellamante e del divino si

sdoppiano e si moltiplicano di ruolo. Se lamante può, semplicemente,

essere donna (come fu anche, talora, nella vita della Sexton) o farsi, da

un punto di vista simbolico, figura edipico-paterna, Dio rappresenta sia

lipostasi suprema di un patriarcato puritano e repressivo sia un

accogliente rifugio materno verso cui anelare (e del resto la Sexton dirà

che Dio è donna). Al di là di questo precoce e antesignano tentativo di

andare oltre il genere, la Sexton scompagina le carte dellimperante

femminismo ideologico dellepoca (che invece della Plath fece,

notoriamente, il santino) proprio per la sua feconda irresolutezza nei

confronti del desiderio per luomo-amante. La relazione adulterina e i suoi

oggetti libidici rimangono difatti sempre in bilico tra volontà di fusione

e rifiuto doloroso, erotismo estatico e rabbia rivendicativa, liberazione

fisica e intimo senso di colpa, gioia e angoscia.

Annoverata tra quei confessional poets che negli anni Cinquanta e

Sessanta rivoluzionarono la scrittura poetica coeva con la messa in scena

di drammi personali ed esplorazioni sfrontate di interiorità ora realmente

patologiche, ora performativamente isteriche, Anne Sexton è stata di certo

una poetessa originale e innovativa. In parte, anche più di Sylvia Plath,

di cui fu amica e alla quale viene sempre accostata (anche qui, invero) in

un confronto che in genere la vede perdente. In realtà, la Sexton fu sì

meno colta e meno raffinata dellaltra ma, a rileggerla oggi, ben più

modernamente ambigua, soprattutto nei confronti della cruciale

rappresentazione, per entrambe, del rapporto uomo-donna. Se infatti la

Plath declina il suo immaginario di ribellione al maschile soprattutto

nella diade padre-marito, la Sexton si confronta con una quaterna

composta da padre, marito, amante e Dio e la investe di

unambivalenza in cui, per esempio, le figure dellamante e del divino si

sdoppiano e si moltiplicano di ruolo. Se lamante può, semplicemente,

essere donna (come fu anche, talora, nella vita della Sexton) o farsi, da

un punto di vista simbolico, figura edipico-paterna, Dio rappresenta sia

lipostasi suprema di un patriarcato puritano e repressivo sia un

accogliente rifugio materno verso cui anelare (e del resto la Sexton dirà

che Dio è donna). Al di là di questo precoce e antesignano tentativo di

andare oltre il genere, la Sexton scompagina le carte dellimperante

femminismo ideologico dellepoca (che invece della Plath fece,

notoriamente, il santino) proprio per la sua feconda irresolutezza nei

confronti del desiderio per luomo-amante. La relazione adulterina e i suoi

oggetti libidici rimangono difatti sempre in bilico tra volontà di fusione

e rifiuto doloroso, erotismo estatico e rabbia rivendicativa, liberazione

fisica e intimo senso di colpa, gioia e angoscia.

Propongo dunque qui alcune nuove traduzioni di testi della poetessa

incentrati proprio sul ruolo dellamato-amante. I primi tre provengono da

una delle raccolte più note e fortunate della Sexton, Love Poems

(1969), dedicata al rapporto extraconiugale da lei intrattenuto con il suo

psicoanalista dellepoca, Ollie Zweizung, mentre il quarto proviene

dallopera postuma 45 Mercy Street (1976). Si legge, in queste

poesie della sua maturità, tutta la capacità dellautrice di trasfigurare

il confessionalismo autobiografico in scenari filtrati da una spiccata,

talora melodrammatica, performatività (non per nulla la Sexton non apprezzò

mai letichetta confessional, preferendo definirsi una storyteller),

come nel caso della famosa The Ballad of the Lonely Masturbator,

audace e ironico canto di riappropriazione del corpo e del piacere

femminile in una società perbenista come quella americana dellepoca, agli

albori della rivoluzione sessuale. Ma tale riappropriazione, più che

politicamente rivendicativa, discende dalla perdita dellamante, ed è

quindi frutto di un dolore che in realtà inscena la debolezza e insicurezza

della donna, la quale si sdilinquisce rievocando gli incontri perduti con

il suo uomo e meditando sulle menzogne dellamore. Anche la splendida Usè percorsa da una forte drammatizzazione poetica, in cui

lamplesso diviene una sorta di unio mystica dalla quale far

scaturire un oro che è quasi un simbolo alchemico di rinascita corporea e

spirituale. Se lesaltante esperienza erotica funziona qui da grimaldello

emancipatorio, persino in questo caso la donna risulta volontariamente

agita dalluomo, da lui liberata dagli orpelli della sua vita borghese e

incoronata principessa. Mentre in Us lamante è il tramite per

lestasi, in December 11th che fa parte di una serie di testi

intitolata Eighteen Days Without You, esito della rottura della

relazione con Zweizung la sua assenza sprofonda la donna in una solitaria rêverie mnestica improntata, ancora, a

unappassionata nostalgia per il corpo maschile e i passati incontri

amorosi. Infine, la traboccante sessualità di The Fierceness of the Female si confronta con un Dio-amante al

quale offrire un orgasmo che è insieme grata affermazione vitalistica per

leros e proclamazione di una fierezza femminile che va oltre il maschile

e sfida persino il divino disincarnato. Perfetta bussola per la ricchezza e

reversibilità dei ruoli amorosi nella poesia della Sexton è, in fondo,

lepigrafe che, da un saggio di W.B. Yeats, introduce proprio Love Poems: «One should say before sleeping, I have lived many

lives. I have been a slave and a prince. Many a beloved has sat upon my

knees e I have sat upon the knees of many a beloved. Everything that has

been shall be again.»[1]. (chiara serani)

[1]«Ci si dovrebbe dire, prima del sonno: Ho vissuto molte vite. Sono

stato uno schiavo e un principe. Molti amori ho tenuto sulle

ginocchia e sulle ginocchia mi hanno tenuto molti amori. Tutto ciò

che è stato, di nuovo sarà» (traduzione C. Serani).

The Ballad of the Lonely Masturbator

The end of the affair is always death.

Shes my workshop. Slippery eye,

out of the tribe of myself my breath

finds you gone. I horrify

those who stand by. I am fed.

At night, alone, I marry the bed.

Finger to finger, now shes mine.

Shes not too far. Shes my encounter.

I beat her like a bell. I recline

in the bower where you used to mount her.

You borrowed me on the flowered spread.

At night, alone, I marry the bed.

Take for instance this night, my love,

that every single couple puts together

with a joint overturning, beneath, above,

the abundant two on sponge and feather,

kneeling and pushing, head to head.

At night, alone, I marry the bed.

I break out of my body this way,

an annoying miracle. Could I

put the dream market on display?

I am spread out. I crucify.

My little plum

is what you said.

At night, alone, I marry the bed.

Then my black-eyed rival came.

The lady of water, rising on the beach,

a piano at her fingertips, shame

on her lips and a flutes speech.

And I was the knock-kneed broom instead.

At night, alone, I marry the bed.

She took you the way a woman takes

a bargain dress off the rack

and I broke the way a stone breaks.

I give back your books and fishing tack.

Todays paper says that you are wed.

At night, alone, I marry the bed.

The boys and girls are one tonight.

They unbutton blouses. They unzip flies.

They take off shoes. They turn off the light.

The glimmering creatures are full of lies.

They are eating each other. They are overfed.

At night, alone, I marry the bed.

Ballata della masturbatrice solitaria

La faccenda si conclude sempre con la morte.

È lei la mia officina. Locchio infido,

dalla tribù di me stessa è il respiro

che ti scopre sparito. Terrorizzo

chi mi sta vicino. Mangio.

La notte, da sola, sposo il mio letto.

Un dito dopo laltro, la faccio mia.

È a portata di mano. Me la trovo davanti.

La suono come una campana. Mi stendo

nel canto doveri solito montarla.

Mi prendevi in prestito sulla coperta a fiori.

La notte, da sola, sposo il mio letto.

Pensa per esempio a stanotte, amore mio:

ogni singola coppia si unisce,

allunisono sinverte sossopra,

unabbondanza fatta di due su gomma e spugna,

in ginocchio, spingendo, testa a testa.

La notte, da sola, sposo il mio letto.

Così facendo schizzo via dal corpo,

è un miracolo irritante. Posso forse esibire

il mercatino dei sogni?

Sono spalancata. Mi tormento.

Mia piccola susina, dicevi.

La notte, da sola, sposo il mio letto.

Alla fine venne la rivale dagli occhi neri.

La signora delle acque, sorta dalla riva,

un pianoforte alle dita, la vergogna

sulle labbra e parole flautate.

Io, un manico di scopa con le gambe storte.

La notte, da sola, sposo il mio letto.

Ti prese come una donna che prende

un vestito a saldo da uno scaffale,

e io mi sbriciolai come una pietra.

Ti rendo i libri e la roba da pesca.

Dice il giornale che non sei più scapolo.

La notte, da sola, sposo il mio letto.

Ragazzi e ragazze stanotte sono tuttuno.

Sbottonano camicie. Abbassano cerniere.

Si tolgono le scarpe. Spengono la luce.

Creature scintillanti colme di menzogne.

Si mangiano lun laltra. Sono sazi.

La notte, da sola, sposo il mio letto.

*

Us

I was wrapped in black

fur and white fur and

you undid me and then

you placed me in gold light

and then you crowned me,

while snow fell outside

the door in diagonal darts.

While a ten-inch snow

came down like stars

in small calcium fragments,

we were in our own bodies

(that room that will bury us)

and you were in my body

(that room that will outlive us)

and at first I rubbed your

feet dry with a towel

because I was your slave

and then you called me princess.

Princess!

Oh then

I stood up in my gold skin

and I beat down the psalms

and I beat down the clothes

and you undid the bridle

and you undid the reins

and I undid the buttons,

the bones, the confusions,

the New England postcards,

the January ten oclock night,

and we rose up like wheat,

acre after acre of gold,

and we harvested,

we harvested.

Noi

Io ero avvolta in una pelliccia

bianca, e nera, e tu

me la togliesti e poi

mi adagiasti nella luce doro

dove mi hai incoronata

mentre dardi di neve

fioccavano di sbieco alla porta.

Quella spanna di neve cadeva

come una pioggia di stelle

in briciole di calcio,

e noi eravamo nei nostri corpi

(quella stanza che ci seppellirà)

e tu nel mio corpo

(quella stanza che ci sopravvivrà)

e dapprima con un panno

ti asciugai i piedi

perché ero la tua schiava

quando tu mi proclamasti principessa.

Principessa!

Ed ecco, allora

io sórsi nella mia pelle doro

e mi sbarazzai dei salmi

mi sbarazzai dei vestiti

e tu sciogliesti le briglie

sciogliesti le redini

e io slacciai i bottoni

scardinai le ossa, le incertezze,

le cartoline del New England,

le notti di gennaio alle dieci,

e noi ci levammo su come grano,

campi e campi doro,

e mietemmo, noi

mietemmo.

*

December 11th

Then I think of you in bed,

your tongue half chocolate, half ocean,

of the houses that you swing into,

of the steel wool hair on your head,

of your persistent hands and then

how we gnaw at the barrier because we are two.

How you come and take my blood cup

and link me together and take my brine.

We are bare. We are stripped to the bone

and we swim in tandem and go up and up

the river, the identical river called Mine

and we enter together. No ones alone.

Undici dicembre

Ed è a te che penso, a letto,

alla tua lingua doceano e cioccolato,

alle case in cui svicoli via,

a quei capelli che hai di lana dacciaio,

così alle tue mani onnipresenti, e poi

a come in due erodiamo la barriera di essere due.

A come vieni e impugni la mia coppa di sangue,

riunendomi a me, bevendo il mio mare.

Nudi. Siamo nudi fino allosso

e nuotiamo insieme, su sempre più

su per il fiume, per lidentico fiume di me stessa

in cui insieme ci inoltriamo. Nessuno da sé.

The Fierceness of Female

I am spinning,

I am spinning on the lips,

they remove my shadow,

my phantom from my past,

they invented a timetable of tongues,

that take up all my attention.

Wherein there is no room.

No bed.

The clock does not tick

except where it vibrates my 4000 pulses,

and where all was absent,

all is two,

touching like a choir of butterflies,

and like the ocean,

pushing toward land

and receding

and pushing

with a need that gallops

all over my skin,

yelling at the reefs.

I unknit.

Words fly out of place

and I, long into the desert,

drink and drink

and bow my head to that meadow

the breast, the melon in it,

and then the intoxicating flower of it.

Our hands that stroke each other

the nipples like baby starfish

to make our lips sucking into lunatic rings

until they are bubbles,

our fingers naked as petals

and the world pulses on a swing.

I raise my pelvis to God

so that it may know the truth of how

flowers smash through the long winter.

La fierezza della femmina

Roteo,

roteo sulle labbra,

mi spogliano dellombra

e del fantasma del passato

forgiando uno scandire di lingue

che mi assorbe interamente.

E non vi sono stanze, lì,

né un letto.

Lorologio non batte

se non al vibrare delle mie 4000 pulsazioni,

e dove tutto era assenza

tutto è due,

due che si toccano come un coro di farfalle,

e come loceano,

che si protende alla terra

e arretra

e si protende

con quellurgenza che mi galoppa

ovunque sulla pelle,

gridando agli scogli.

Mi sciolgo.

Le parole volano fuori sesto

e io, da tempo nel deserto,

bevo e bevo

e riverisco quel giardino,

il seno, il melone che alberga

e il suo fiore inebriante.

Le nostre mani che si sfiorano lun laltra

i capezzoli come piccole stelle marine

per fare delle labbra avidi anelli di follia

sino a che non diventano bolle,

sono nude come petali le dita

e il mondo pulsa ondeggiando.

Innalzo il ventre a Dio,

che si sappia la verità

su come i fiori fracassano il lungo inverno.

Chiara Seraniè Dottore di ricerca in letterature straniere moderne. Ha insegnato

Scrittura critica e Lingua inglese allUniversità di Pisa, dove si è

laureata in Lettere nel 2001. Si è occupata di postcolonialismo e poesia

anglofona moderna e contemporanea. Tra le sue pubblicazioni Salman Rushdie. La storia come sperectomia, Aracne 2010;The August Presence. T.S. Eliot nellopera di Philip Larkin, Aracne 2010; Teoria e prassi intralinguistica. Letture anagrammatiche di testi poetici

anglofoni moderni e contemporanei, Ets 2010;The Creation Story of Civilization. Cosmogonia e mito eroico nellopera di

Ted Hughes, Ets 2010. Ha pubblicato saggi in volumi collettanei e su rivista, tra cui Strumenti Critici, Anglistica Pisana, Soglie e Il Grandevetro. È traduttrice freelance dallinglese allitaliano.

Illustrazione tratta da Pinterest

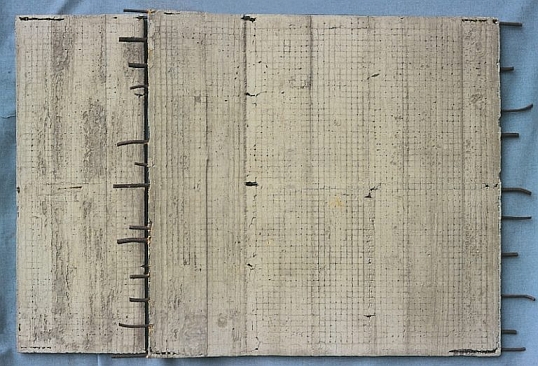

![Fabio Orecchini - PER OS Fabio Orecchini - Per os]() Fabio Orecchini - Per Os - Sigismundus Editrice, 2016

Fabio Orecchini - Per Os - Sigismundus Editrice, 2016 Fabio Orecchini - Per Os - Sigismundus Editrice, 2016

Fabio Orecchini - Per Os - Sigismundus Editrice, 2016

Annoverata tra quei confessional poets che negli anni Cinquanta e

Sessanta rivoluzionarono la scrittura poetica coeva con la messa in scena

di drammi personali ed esplorazioni sfrontate di interiorità ora realmente

patologiche, ora performativamente isteriche, Anne Sexton è stata di certo

una poetessa originale e innovativa. In parte, anche più di Sylvia Plath,

di cui fu amica e alla quale viene sempre accostata (anche qui, invero) in

un confronto che in genere la vede perdente. In realtà, la Sexton fu sì

meno colta e meno raffinata dellaltra ma, a rileggerla oggi, ben più

modernamente ambigua, soprattutto nei confronti della cruciale

rappresentazione, per entrambe, del rapporto uomo-donna. Se infatti la

Plath declina il suo immaginario di ribellione al maschile soprattutto

nella diade padre-marito, la Sexton si confronta con una quaterna

composta da padre, marito, amante e Dio e la investe di

unambivalenza in cui, per esempio, le figure dellamante e del divino si

sdoppiano e si moltiplicano di ruolo. Se lamante può, semplicemente,

essere donna (come fu anche, talora, nella vita della Sexton) o farsi, da

un punto di vista simbolico, figura edipico-paterna, Dio rappresenta sia

lipostasi suprema di un patriarcato puritano e repressivo sia un

accogliente rifugio materno verso cui anelare (e del resto la Sexton dirà

che Dio è donna). Al di là di questo precoce e antesignano tentativo di

andare oltre il genere, la Sexton scompagina le carte dellimperante

femminismo ideologico dellepoca (che invece della Plath fece,

notoriamente, il santino) proprio per la sua feconda irresolutezza nei

confronti del desiderio per luomo-amante. La relazione adulterina e i suoi

oggetti libidici rimangono difatti sempre in bilico tra volontà di fusione

e rifiuto doloroso, erotismo estatico e rabbia rivendicativa, liberazione

fisica e intimo senso di colpa, gioia e angoscia.

Annoverata tra quei confessional poets che negli anni Cinquanta e

Sessanta rivoluzionarono la scrittura poetica coeva con la messa in scena

di drammi personali ed esplorazioni sfrontate di interiorità ora realmente

patologiche, ora performativamente isteriche, Anne Sexton è stata di certo

una poetessa originale e innovativa. In parte, anche più di Sylvia Plath,

di cui fu amica e alla quale viene sempre accostata (anche qui, invero) in

un confronto che in genere la vede perdente. In realtà, la Sexton fu sì

meno colta e meno raffinata dellaltra ma, a rileggerla oggi, ben più

modernamente ambigua, soprattutto nei confronti della cruciale

rappresentazione, per entrambe, del rapporto uomo-donna. Se infatti la

Plath declina il suo immaginario di ribellione al maschile soprattutto

nella diade padre-marito, la Sexton si confronta con una quaterna

composta da padre, marito, amante e Dio e la investe di

unambivalenza in cui, per esempio, le figure dellamante e del divino si

sdoppiano e si moltiplicano di ruolo. Se lamante può, semplicemente,

essere donna (come fu anche, talora, nella vita della Sexton) o farsi, da

un punto di vista simbolico, figura edipico-paterna, Dio rappresenta sia

lipostasi suprema di un patriarcato puritano e repressivo sia un

accogliente rifugio materno verso cui anelare (e del resto la Sexton dirà

che Dio è donna). Al di là di questo precoce e antesignano tentativo di

andare oltre il genere, la Sexton scompagina le carte dellimperante

femminismo ideologico dellepoca (che invece della Plath fece,

notoriamente, il santino) proprio per la sua feconda irresolutezza nei

confronti del desiderio per luomo-amante. La relazione adulterina e i suoi

oggetti libidici rimangono difatti sempre in bilico tra volontà di fusione

e rifiuto doloroso, erotismo estatico e rabbia rivendicativa, liberazione

fisica e intimo senso di colpa, gioia e angoscia.

Ricorrono i morti (e lasciamo perdere le barzellette al riguardo), è

il centenario della disfatta di Caporetto e, tertium datur, le due cose si

combinano in un poeta che ha avuto alterne fortune, come gran parte della

poesia dialettale italiana. Parlo di Delio Tessa e della

sua

Caporetto 1917, «Lè el dì di Mort, alegher!», Sonada quasi ona

fantasia,

contenuto in L'è el dì di mort, alegher ; De la del mur e altre liriche, a cura

di Dante Isella, Einaudi 1985, che peraltro è possibile reperire in rete,

anche se privo di apparato critico. Tessa, come afferma P.V. Mengaldo

includendolo nel suo Poeti italiani del Novecento, è "uno dei più

grandi del nostro Novecento senza distinzione di linguaggio", aggiungendo

che "il disinteresse per questo poeta è una vergogna per la critica

italiana" (ma si era nel 1978 e a quel tempo Isella, uno dei massimi

studiosi della letteratura lombarda, stava ancora lavorando sull'opera di

Tessa). Sta di fatto che questi giudizi possono essere ancora in parte

sottoscritti, poiché è certo vero che Tessa è un eccellente poeta, basta

leggerlo anche solo nelle "traduzioni" in lingua italiana per rendersene

conto, ma è anche vero che Tessa, come la poesia dialettale in genere (ma è

categoria però piuttosto generica, basti pensare alla reinvenzione

dialettale di Scataglini e la rilevanza particolare che assume un poeta che

amo, Emilio Rentocchini), rinnova qualche interesse nella critica. Cito a

mero titolo di esempio l'edizione della stessa opera a cura di Mauro

Bignamini, per i tipi delle Edizioni dell'Orso, 2014, che prende in esame

le concordanze dell'opera di Tessa a partire proprio dall'edizione

iselliana; e in ambito più generale, sempre a titolo di esempio, citerei i

volumi

LItalia a pezzi. Antologia dei poeti italiani in dialetto e in altre

lingue minoritarie tra Novecento e Duemila

, a cura di Manuel Cohen, Valerio Cuccaroni, Rossella Renzi, Giuseppe Nava

e Christian Sinicco per i tipi di Qwynplaine, 2014; e inoltre (ma qui siamo

decisamente sulla produzione attuale) Guardando per terra. Voci della poesia contemporanea in dialetto

(LietoColle 2011). Il Sud, come sempre, è minoranza nella minoranza, con

buona pace degli "eredi" di Pierro e Buttitta, sebbene non manchino anche

oggi voci molto interessanti (ad esempio gli apprezzabili Giuseppe Samperi

- v.

Ricorrono i morti (e lasciamo perdere le barzellette al riguardo), è

il centenario della disfatta di Caporetto e, tertium datur, le due cose si

combinano in un poeta che ha avuto alterne fortune, come gran parte della

poesia dialettale italiana. Parlo di Delio Tessa e della

sua

Caporetto 1917, «Lè el dì di Mort, alegher!», Sonada quasi ona

fantasia,

contenuto in L'è el dì di mort, alegher ; De la del mur e altre liriche, a cura

di Dante Isella, Einaudi 1985, che peraltro è possibile reperire in rete,

anche se privo di apparato critico. Tessa, come afferma P.V. Mengaldo

includendolo nel suo Poeti italiani del Novecento, è "uno dei più

grandi del nostro Novecento senza distinzione di linguaggio", aggiungendo

che "il disinteresse per questo poeta è una vergogna per la critica

italiana" (ma si era nel 1978 e a quel tempo Isella, uno dei massimi

studiosi della letteratura lombarda, stava ancora lavorando sull'opera di

Tessa). Sta di fatto che questi giudizi possono essere ancora in parte

sottoscritti, poiché è certo vero che Tessa è un eccellente poeta, basta

leggerlo anche solo nelle "traduzioni" in lingua italiana per rendersene

conto, ma è anche vero che Tessa, come la poesia dialettale in genere (ma è

categoria però piuttosto generica, basti pensare alla reinvenzione

dialettale di Scataglini e la rilevanza particolare che assume un poeta che

amo, Emilio Rentocchini), rinnova qualche interesse nella critica. Cito a

mero titolo di esempio l'edizione della stessa opera a cura di Mauro

Bignamini, per i tipi delle Edizioni dell'Orso, 2014, che prende in esame

le concordanze dell'opera di Tessa a partire proprio dall'edizione

iselliana; e in ambito più generale, sempre a titolo di esempio, citerei i

volumi

LItalia a pezzi. Antologia dei poeti italiani in dialetto e in altre

lingue minoritarie tra Novecento e Duemila

, a cura di Manuel Cohen, Valerio Cuccaroni, Rossella Renzi, Giuseppe Nava

e Christian Sinicco per i tipi di Qwynplaine, 2014; e inoltre (ma qui siamo

decisamente sulla produzione attuale) Guardando per terra. Voci della poesia contemporanea in dialetto

(LietoColle 2011). Il Sud, come sempre, è minoranza nella minoranza, con

buona pace degli "eredi" di Pierro e Buttitta, sebbene non manchino anche

oggi voci molto interessanti (ad esempio gli apprezzabili Giuseppe Samperi

- v.

iverso uso plastico della

lingua), è poeta in cui la scritturaè ricerca di rassicurazione e

identità. Lo è per diversi aspetti, a cominciare dal suo "sforzo di frenare

o addirittura di arrestare il flusso del tempo, di illuminarne una fermata" (Umberto Fiori in prefazione), il che mi pare significhi,

anche alla luce dei testi di questo libro, non solo una ricognizione per

momenti e luoghi topici della propria vita, ma anche la ricerca in essi del

proprio essere attuale. E' in altre parole un ragionato ritorno a casa

(dovunque in realtà essa sia), in cui però la nostalgia ha un'importanza

relativa, è più motivo lirico/elegiaco che epico o tragico, poiché mi pare

vi manchi un'eco lancinante, come se Di Spigno di quella "casa"

riconoscesse più la forza evocativa e identitaria che la sua mancanza.

Luogo che tuttavia certamente non "sembra proprio una casa qualunque e

indolore" (in La nudità, Pequod, 2010, v.

iverso uso plastico della

lingua), è poeta in cui la scritturaè ricerca di rassicurazione e

identità. Lo è per diversi aspetti, a cominciare dal suo "sforzo di frenare

o addirittura di arrestare il flusso del tempo, di illuminarne una fermata" (Umberto Fiori in prefazione), il che mi pare significhi,

anche alla luce dei testi di questo libro, non solo una ricognizione per

momenti e luoghi topici della propria vita, ma anche la ricerca in essi del

proprio essere attuale. E' in altre parole un ragionato ritorno a casa

(dovunque in realtà essa sia), in cui però la nostalgia ha un'importanza

relativa, è più motivo lirico/elegiaco che epico o tragico, poiché mi pare

vi manchi un'eco lancinante, come se Di Spigno di quella "casa"

riconoscesse più la forza evocativa e identitaria che la sua mancanza.

Luogo che tuttavia certamente non "sembra proprio una casa qualunque e

indolore" (in La nudità, Pequod, 2010, v. Writing-Surrealism (suggerito dalla mostra "I Rivoluzionari del 900",

Palazzo Albergati, Bologna)

Writing-Surrealism (suggerito dalla mostra "I Rivoluzionari del 900",

Palazzo Albergati, Bologna)

lizia, e per di più gratis: Bloatware I - Incrostazioni (o dell'amor molesto), un libretto. Trattasi di giuoco o sberleffo se preferite, di/a/da/in/con/su/per/tra/fra la poesia come materia più malleabile di quanto possa sembrare e contemporaneamente materiale di scarto, garbage, déchet, rumenta - sia detto con tutta la simpatia possibile verso i poeti, me compreso. Un minuscolo cut 'n' paste nato da perplessità, soprassalti e divertimenti ricevuti nella maggior parte dei casi da poesie di terzi che mi è stato chiesto di leggere in varie occasioni. Frammenti autentici estrapolati e rimontati a piacere ironicamente et sine iniuria. Non so se avrà un seguito, ma roba ce ne sarebbe.

lizia, e per di più gratis: Bloatware I - Incrostazioni (o dell'amor molesto), un libretto. Trattasi di giuoco o sberleffo se preferite, di/a/da/in/con/su/per/tra/fra la poesia come materia più malleabile di quanto possa sembrare e contemporaneamente materiale di scarto, garbage, déchet, rumenta - sia detto con tutta la simpatia possibile verso i poeti, me compreso. Un minuscolo cut 'n' paste nato da perplessità, soprassalti e divertimenti ricevuti nella maggior parte dei casi da poesie di terzi che mi è stato chiesto di leggere in varie occasioni. Frammenti autentici estrapolati e rimontati a piacere ironicamente et sine iniuria. Non so se avrà un seguito, ma roba ce ne sarebbe.  n epoca, per superare i luoghi comuni dellaconfessione personale e trasformarsi in coralità conoscitiva della materia

linguistica. È la ricerca del vero che muta e (incupisce o illumina?) il

patema di essere vivi nellestro creativo dellesistenza. Per questo motivo

occorrono simboli autentici e spontanei per ipotizzare e/o negare esempi

tematici e stilistici. Alcuni autori viventi mantengono valido e saldo

questo assunto senza manifestare il narcisismo di artista, né

manomettere il moralismo. La parola detta di Stefania Di Lino La Vita

Felice, 2017, ne è testimonianza. Il ricordo, il tempo, la resilienza, si

connettono con la sperimentazione del verso che va oltre il noto e

prevedibile schema novecentesco. La lingua prende forma e definizione in

una tensione narrativa e narrante come una trasformazione genetica: il rigo

contiene lessenzialità del reciproco senso quotidiano e, nello stesso

tempo, pause/respiri (la punteggiatura ha il suo perché) dettati dal

mistero dellinteriorità e dal suo movimento verso lesterno. Poesie pregne

di problematiche umane sentite/lette nello stato profondo delle cose, con

impegno etico, con grazia, riconoscenza.

n epoca, per superare i luoghi comuni dellaconfessione personale e trasformarsi in coralità conoscitiva della materia

linguistica. È la ricerca del vero che muta e (incupisce o illumina?) il

patema di essere vivi nellestro creativo dellesistenza. Per questo motivo

occorrono simboli autentici e spontanei per ipotizzare e/o negare esempi

tematici e stilistici. Alcuni autori viventi mantengono valido e saldo

questo assunto senza manifestare il narcisismo di artista, né

manomettere il moralismo. La parola detta di Stefania Di Lino La Vita

Felice, 2017, ne è testimonianza. Il ricordo, il tempo, la resilienza, si

connettono con la sperimentazione del verso che va oltre il noto e

prevedibile schema novecentesco. La lingua prende forma e definizione in

una tensione narrativa e narrante come una trasformazione genetica: il rigo

contiene lessenzialità del reciproco senso quotidiano e, nello stesso

tempo, pause/respiri (la punteggiatura ha il suo perché) dettati dal

mistero dellinteriorità e dal suo movimento verso lesterno. Poesie pregne

di problematiche umane sentite/lette nello stato profondo delle cose, con

impegno etico, con grazia, riconoscenza.

iberatoria si manifesta, in

questa raccolta delicata e intima, nella consapevolezza di vincere letà,

laffanno della perdita, la dedizione di ri-cominciare la vita. Alcune

illustrazioni contenute nel libro sono formule soddisfacenti per avvalorare

il senso poetico delle parole. Per aprirsi al cammino bisogna diminuire le

distanze: versi chiari e semplici per custodire elementi interiori e per

intuire il lato, troppo spesso oscuro, del percorso. Il viaggio, qui, è il

segreto misterioso della creazione. Lesperienza.

iberatoria si manifesta, in

questa raccolta delicata e intima, nella consapevolezza di vincere letà,

laffanno della perdita, la dedizione di ri-cominciare la vita. Alcune

illustrazioni contenute nel libro sono formule soddisfacenti per avvalorare

il senso poetico delle parole. Per aprirsi al cammino bisogna diminuire le

distanze: versi chiari e semplici per custodire elementi interiori e per

intuire il lato, troppo spesso oscuro, del percorso. Il viaggio, qui, è il

segreto misterioso della creazione. Lesperienza.

oce. Verità e realtà sono fili conduttori di

questa elegante plaquette in cui lautore investiga e denuncia, senza

artifici retorici, le inquietudini del mondo rivendicando il pensiero

intellettuale come prima casa. Letica valoriale illumina il

pensiero poetico esaltando, così come accade nella fotografia, il

significato dei gesti e limportanza della ricerca dei particolari.

Lindignazione e la tensione civile si incontrano nella dignità filosofica,

pienamente, inevitabilmente.

oce. Verità e realtà sono fili conduttori di

questa elegante plaquette in cui lautore investiga e denuncia, senza

artifici retorici, le inquietudini del mondo rivendicando il pensiero

intellettuale come prima casa. Letica valoriale illumina il

pensiero poetico esaltando, così come accade nella fotografia, il

significato dei gesti e limportanza della ricerca dei particolari.

Lindignazione e la tensione civile si incontrano nella dignità filosofica,

pienamente, inevitabilmente.

Linarrivabile mosaicoAnterem Edizioni, 2017 , ex tra sistoleMarco Saya Edizioni, 2017) si

manifesta con forza di seduzione nel suo registro stilistico e

contenutistico. Un lavoro di recita e canto che si accolla la fatica

dellevoluzione della scrittura e del pensiero artistico/filosofico. La

sofferenza, la gioia, lamore infelice e/o corrisposto, lesperienza della

conoscenza, la vita, la morte e il tempo sono i temi ricorrenti. La lingua

rompe gli argini tra i rapporti logici/idea e limmagine. Le cose sono

suggestioni/sensazioni tattili che percorrono memoria, simbologia,

corrispondenze.

Linarrivabile mosaicoAnterem Edizioni, 2017 , ex tra sistoleMarco Saya Edizioni, 2017) si

manifesta con forza di seduzione nel suo registro stilistico e

contenutistico. Un lavoro di recita e canto che si accolla la fatica

dellevoluzione della scrittura e del pensiero artistico/filosofico. La

sofferenza, la gioia, lamore infelice e/o corrisposto, lesperienza della

conoscenza, la vita, la morte e il tempo sono i temi ricorrenti. La lingua

rompe gli argini tra i rapporti logici/idea e limmagine. Le cose sono

suggestioni/sensazioni tattili che percorrono memoria, simbologia,

corrispondenze.

Viola Amarelli - Il cadavere felice - Edizioni Sartoria

Utopia, 2017

Viola Amarelli - Il cadavere felice - Edizioni Sartoria

Utopia, 2017 Elia Malagò - Lalange - Ed. Fuocofuochino, 2017

Elia Malagò - Lalange - Ed. Fuocofuochino, 2017 grande piacere, in aggiunta al post del 6 gennaio dedicato a Elia Malagò, il testo completo della plaquette lalange da cui avevo estratto solo due poesie, con la prefazione di Antonio Prete, seguito dall'altra breve raccolta pubblicata sempre da Fuocofuochino nel 2015, dal titolo del disamore, con prefazione di Zena Roncada. Entrambe le plaquettes dovrebbero rientrare, insieme a diversi altri testi, nel prossimo libro a cui Elia sta lavorando con impegno da qualche tempo, un lavoro che personalmente attendo con grande interesse. Con l'occasione ringrazio anche l'editore Afro Somenzari per la sua amichevole disponibilità.

grande piacere, in aggiunta al post del 6 gennaio dedicato a Elia Malagò, il testo completo della plaquette lalange da cui avevo estratto solo due poesie, con la prefazione di Antonio Prete, seguito dall'altra breve raccolta pubblicata sempre da Fuocofuochino nel 2015, dal titolo del disamore, con prefazione di Zena Roncada. Entrambe le plaquettes dovrebbero rientrare, insieme a diversi altri testi, nel prossimo libro a cui Elia sta lavorando con impegno da qualche tempo, un lavoro che personalmente attendo con grande interesse. Con l'occasione ringrazio anche l'editore Afro Somenzari per la sua amichevole disponibilità. Elliott Erwitt, Personae: un mondo in immagini (visto ai musei

S.Domenico a Forlì)

Elliott Erwitt, Personae: un mondo in immagini (visto ai musei

S.Domenico a Forlì)

alpha beta Verlag, Meran/Merano, 2017

alpha beta Verlag, Meran/Merano, 2017 In questo tempo si può collocare la poesia di Alessia Iuliano nellalveo

del progresso letterario, infatti, lautrice, tramite una spontanea

evoluzione dellestetica e dello spirito, con lopera Ottobre nei viavai

soffia emozioni alla vita per sanare coscienze con un raro farmaco poetico.

Palese come questa poesia sia un puro atto di generosità verso platee

meritevoli, che dovrebbero preferirla senza esito alcuno alla luce di una

visione di un amore universale che abbatte qualsiasi forma di cecità

poetica:

In questo tempo si può collocare la poesia di Alessia Iuliano nellalveo

del progresso letterario, infatti, lautrice, tramite una spontanea

evoluzione dellestetica e dello spirito, con lopera Ottobre nei viavai

soffia emozioni alla vita per sanare coscienze con un raro farmaco poetico.

Palese come questa poesia sia un puro atto di generosità verso platee

meritevoli, che dovrebbero preferirla senza esito alcuno alla luce di una

visione di un amore universale che abbatte qualsiasi forma di cecità

poetica:

Luigi Fontanella - Lo scialle rosso - Moretti e Vitali, 2017

Luigi Fontanella - Lo scialle rosso - Moretti e Vitali, 2017 edendomi che ne pensassi. Li ho letti con un certo interesse, perché

indubbiamente escono un po' dagli schemi, se si va oltre una impressione

non del tutto peregrina di forme crepuscolari innestate con dosi massicce

di simbolismo. Il primo appunto che ho preso, scritto a margine, è stato

per la verità "poesia barocchetta". Volendo forse significare con questo

non solo una scrittura con forti circonvoluzioni e priva di spazi aperti ma

anche dove il paesaggio, inteso in senso lato sia come naturale che umano,

si defila, a favore della costruzione, o si rappresenta come un fondale o una quinta, in una maniera che mi

ricorda l' Isola dei morti di Arnold Böcklin. In realtà qui, restando al barocco, c'è sì molta

complessità ma poco capriccio, perché il tema o quanto meno l'atmosfera prevalenti sono compatti e

concentrati, tendono a dare al lettore (e qui si torna al simbolismo) il suggerimento di una visione assai convinta e personale del mondo. Che è certo, coma

annota Anna Maria Curci (altre poesie appartenenti a questo blocco sono

state presentate su Poetarum Silva) un "mondo dissestato, funestato", per

quanto di "straniata bellezza", su cui Balbinot getta "una luce che non

teme di essere cruda". Sulla crudezza possiamo essere d'accordo, almeno se

si tiene conto del lessico e relativi annessi usati dall'autrice in

funzione espressionistica (e vale il breve accostamento che ancora Curci fa

a Gottfried Benn - si parva licet però): qui troviamo silenziato omicidio, acque fresche e pericolose, carnarie mosche, eterno gennaio, terreno

insanguinato, bagliori lucidi e freddi, qualcosa...di cruentemente esatto,

patiboli reconditi, leucemica fragilità, narrazione del sangue, consuntore

morbo, dissezione delle cose maestose, anni di espiazione e delle cerimonie

esequiali, esasperata desolazione, degenerativo stato, camera dei suicidi in un albergo, l'innominata carne ferita dei morti, e così via. Ma non è tanto una questione di sintagmi quanto di

costruzione anche sintatticamente complessa di un testo che definirei, per

usare parole della stessa autrice, "livido e sontuoso e torbido" (quindi se

barocco c'è, verrebbe da dire con una battuta, è barocco spagnolo). In

aggiunta a queste ultime parole citate, a volte si ha l'impressione che in

un certo qual modo Balbinot parli criticamente di sé quando scrive di

"estetismo nero e profetico" (o forse profetizzante, direi), o di "vasto mondo

crespuscolare". Ma anche in questi rari casi di espressioni didascaliche e

forse un po' ingenue l'obbiettivo è il tratteggio di una atmosfera

perturbante in cui il lettore deve accettare di permanere o no. Possiamo

aggiungere a queste cose un uso programmatico del lei (terza persona) come soggetto sostituto del tu (che come sappiamo è un ulteriore camuffamento dell'io poetico) e a volte

forme verbali al passato che accentuano abilmente uno straniamento di tipo

temporale e un senso di definitivo e tuttavia attuale. Immagino che questa lei sia l'autrice, immersa nel suo "mondo", che è di volta in volta "della

realtà", "crepuscolare" ma "aperto da ogni parte" (corsivo dell'autrice), "di silenzio", "bluastro", ma più che altro

"grigio" o di una "debole colorazione ossidata - di un metallico paesaggio" (c.vo aut.) e di svariate altre connotazioni. Ma soprattutto un mondo in

cui si avverte come una presenza di forze esterne non del tutto chiare né

del tutto controllabili, un mondo molto poco popolato, solo da lei, e da essi che se capisco bene non sono tanto "altri" quanto un "noi", cioè un plurale

di quello stesso lei, una condivisione dell'angoscia e forse il dolore che pervadono l'ambiente

e di cui l'ambiente è proiezione. E poi i morti, evocati non solo

direttamente ("nella loro innominata carne ferita") ma anche sotto forma di

aggettivi (morti occhi, vie, fiori, foglie, cime), o come correlati

semantici (mortalità, uccisioni, ad esempio). Insomma Balbinot ha

sviluppato un suo stile, con una certa accuratezza linguistica, con molti

echi, che aderisce bene alla tematica che si è scelta, e che in pari

misura, va da sé, può generare interesse o respingere. Per concludere: se

si aggiungono caratteri anche indubbiamente romantici come un certo senso

dell'assoluto o una certa irrazionalità o un'idea di sublime che sovrasta

l'uomo, allora cos'è che tiene insieme e fonde il barocco, il crepuscolare,

il simbolista, l'espressionista, il romantico? in altre parole cos'è la

poesia di Villa Dominica Balbinot? Ma è ovvio: è poesia gotica. (g. cerrai)

edendomi che ne pensassi. Li ho letti con un certo interesse, perché

indubbiamente escono un po' dagli schemi, se si va oltre una impressione

non del tutto peregrina di forme crepuscolari innestate con dosi massicce

di simbolismo. Il primo appunto che ho preso, scritto a margine, è stato

per la verità "poesia barocchetta". Volendo forse significare con questo

non solo una scrittura con forti circonvoluzioni e priva di spazi aperti ma

anche dove il paesaggio, inteso in senso lato sia come naturale che umano,

si defila, a favore della costruzione, o si rappresenta come un fondale o una quinta, in una maniera che mi

ricorda l' Isola dei morti di Arnold Böcklin. In realtà qui, restando al barocco, c'è sì molta

complessità ma poco capriccio, perché il tema o quanto meno l'atmosfera prevalenti sono compatti e

concentrati, tendono a dare al lettore (e qui si torna al simbolismo) il suggerimento di una visione assai convinta e personale del mondo. Che è certo, coma

annota Anna Maria Curci (altre poesie appartenenti a questo blocco sono

state presentate su Poetarum Silva) un "mondo dissestato, funestato", per

quanto di "straniata bellezza", su cui Balbinot getta "una luce che non

teme di essere cruda". Sulla crudezza possiamo essere d'accordo, almeno se

si tiene conto del lessico e relativi annessi usati dall'autrice in

funzione espressionistica (e vale il breve accostamento che ancora Curci fa

a Gottfried Benn - si parva licet però): qui troviamo silenziato omicidio, acque fresche e pericolose, carnarie mosche, eterno gennaio, terreno

insanguinato, bagliori lucidi e freddi, qualcosa...di cruentemente esatto,

patiboli reconditi, leucemica fragilità, narrazione del sangue, consuntore

morbo, dissezione delle cose maestose, anni di espiazione e delle cerimonie

esequiali, esasperata desolazione, degenerativo stato, camera dei suicidi in un albergo, l'innominata carne ferita dei morti, e così via. Ma non è tanto una questione di sintagmi quanto di

costruzione anche sintatticamente complessa di un testo che definirei, per

usare parole della stessa autrice, "livido e sontuoso e torbido" (quindi se

barocco c'è, verrebbe da dire con una battuta, è barocco spagnolo). In

aggiunta a queste ultime parole citate, a volte si ha l'impressione che in

un certo qual modo Balbinot parli criticamente di sé quando scrive di

"estetismo nero e profetico" (o forse profetizzante, direi), o di "vasto mondo

crespuscolare". Ma anche in questi rari casi di espressioni didascaliche e

forse un po' ingenue l'obbiettivo è il tratteggio di una atmosfera

perturbante in cui il lettore deve accettare di permanere o no. Possiamo

aggiungere a queste cose un uso programmatico del lei (terza persona) come soggetto sostituto del tu (che come sappiamo è un ulteriore camuffamento dell'io poetico) e a volte

forme verbali al passato che accentuano abilmente uno straniamento di tipo

temporale e un senso di definitivo e tuttavia attuale. Immagino che questa lei sia l'autrice, immersa nel suo "mondo", che è di volta in volta "della

realtà", "crepuscolare" ma "aperto da ogni parte" (corsivo dell'autrice), "di silenzio", "bluastro", ma più che altro

"grigio" o di una "debole colorazione ossidata - di un metallico paesaggio" (c.vo aut.) e di svariate altre connotazioni. Ma soprattutto un mondo in

cui si avverte come una presenza di forze esterne non del tutto chiare né

del tutto controllabili, un mondo molto poco popolato, solo da lei, e da essi che se capisco bene non sono tanto "altri" quanto un "noi", cioè un plurale

di quello stesso lei, una condivisione dell'angoscia e forse il dolore che pervadono l'ambiente

e di cui l'ambiente è proiezione. E poi i morti, evocati non solo

direttamente ("nella loro innominata carne ferita") ma anche sotto forma di

aggettivi (morti occhi, vie, fiori, foglie, cime), o come correlati

semantici (mortalità, uccisioni, ad esempio). Insomma Balbinot ha

sviluppato un suo stile, con una certa accuratezza linguistica, con molti

echi, che aderisce bene alla tematica che si è scelta, e che in pari

misura, va da sé, può generare interesse o respingere. Per concludere: se

si aggiungono caratteri anche indubbiamente romantici come un certo senso

dell'assoluto o una certa irrazionalità o un'idea di sublime che sovrasta

l'uomo, allora cos'è che tiene insieme e fonde il barocco, il crepuscolare,

il simbolista, l'espressionista, il romantico? in altre parole cos'è la

poesia di Villa Dominica Balbinot? Ma è ovvio: è poesia gotica. (g. cerrai)