Uninfluenza senza angoscia: lombra lunga di Emilio Villa nei testi di Corrado Costa

Uninfluenza senza angoscia: lombra lunga di Emilio Villa nei testi di Corrado Costa

[da un intervento al Convegno che ha avuto luogo nelle giornate del 24 e 25 novembre 2016 presso la Scuola Normale Superiore, dal titolo «I Verbovisionari.

L altra avanguardia tra sperimentazione visiva e sonora»]

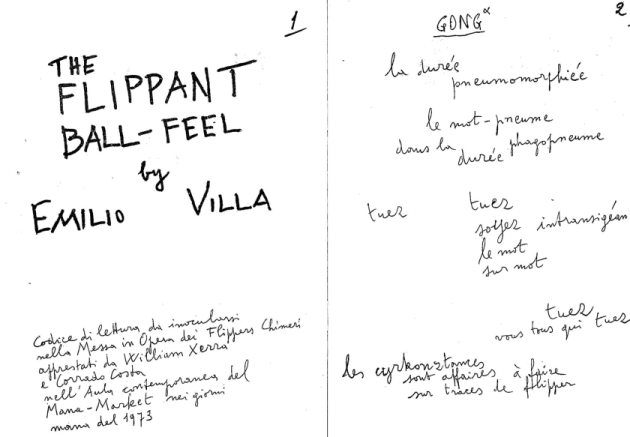

Il parallelismo critico tra le figure di Corrado Costa ed Emilio Villa, oltre a poggiare su una solida amicizia personale (testimoniata dal nutrito carteggio conservato presso lArchivio «Emilio Villa» di Ivrea), ha prodotto uninteressante collaborazione artistico-letteraria, particolarmente operativa tra gli anni Sessanta e Ottanta. Ricordo, sinteticamente, tra i testi più noti, ll mignottauro. Phrenodiae quinque de coitu mirabili (scritto a quattro mani e pubblicato nel 1980) e The Flippant ball-feel (un testo di Emilio Villa composto ad accompagnamento dei tre poemi-flippers di Corrado Costa e William Xerra, presentati alla Mostra del Mana Market, a Roma, nel 1973).

Per fornire un inquadramento generale dellapproccio di Costa ai testi villiani, occorre partire da alcune specificazioni preliminari: per quanto Villa sia stato un referente delezione per il giovane poeta, Costa è riuscito ad emanciparsi piuttosto brillantemente dal modello villiano, smontandolo nelle sue componenti fondamentali ed isolando quelle caratteristiche tecniche più utili a fondare una propria avventura sperimentale, felicemente autonoma. Per questo motivo, si potrebbe parlare di un caso critico-clinico di «influenza senza angoscia», cercando, nel parafrasare e distorcere letichetta di Bloom, di conservare intatto il valore dellinfluenza, da cui Costa si svincola ma soltanto dopo aver compiuto un pedinamento serrato dei testi villiani, e operando una scelta ragionata di prelievi stilistici cui mescolare altre sollecitazioni culturali o apporti personali. Dal canto suo, Emilio Villa ha labitudine di rivolgersi a grandi modelli del passato (dai filosofi presocratici ad Artaud, da Esenin a Eliot), scansando il dialogo diretto con i poeti contemporanei; pertanto la figura di Costa verrà accettata in veste di compagno di strada (a volte coadiutore in opere a quattro mani), ma senza che la collaborazione lasci tracce stilistiche o suggestioni tematiche evidenti.

Soprattutto nei testi di Costa elaborati allinterno dellarco cronologico citato allinizio (anni sessanta-ottanta), il basso-continuo villiano si impone

come referente preferenziale e quasi seconda voce argomentativa nella riflessione del poeta. Se prendiamo, ad esempio, Inferno provvisorio

(uscito nel 1970), oltre a svariate allusioni e citazioni dirette sparse nel corpus testuale, troviamo un sottoparagrafo intitolato proprio «Emilio Villa»,

una sorta di digressione dedicata alla figura-chiave nel percorso di formazione del poeta:

Emilio Villa . Tutte le tecniche dellallusione, delleufemismo, della sostituzione si assommano. Fanno divenire il testo un GRANDE LAPSUS in una lingua intermedia fra francese e italiano, che non è né luna né laltra, ma conserva di entrambe lenorme bagaglio culturale, il suono latino, lo spaventoso senso del sacro! Oltraggiando se stessa la lingua diventa lepifania dellOltraggio, e qualsiasi nome si forma nel suo flusso si corrompe, si guasta, si sfregia definitivamente. Villa, a bella posta, verifica loltraggio fuori dalla poesia per oltraggiare meglio la poesia: presentazioni per pittori, lettere, telegrammi e altri pretesti. La (d)eclaration, contro la Dea Madre, è dedicata alle opere del pittore Giuseppe Desiato, che a sua volta ha combinato fotografie di donne nude, abbronzate e bianche nei punti chiave dellerotismo e su questi ventri, aperti come un libro, ha intercalato violentemente la scrittura

[C. Costa, Inferno provvisorio, Feltrinelli, Milano 1970, p. 50].

Se analizziamo questa breve parentesi monografica, notiamo in primo luogo linteresse di Costa per lordito plurilinguistico delle sperimentazioni villiane, non nel senso di un mero collage giustapposto di lingue eterogenee (un verso in italiano, uno in francese, uno in inglese e così via), ma come riappropriazione dellorigine linguistica e della tradizione etimologica che ripercorre la catena semantica di ciascun idioma. Costa parla di una «lingua intermedia fra francese e italiano, che non è né luna né laltra, ma conserva di entrambe lenorme bagaglio culturale [la cronologia storica della sua trasmissione], il suono latino, lo spaventoso senso del sacro [lorigine sacra della prima Parola]». Se la prepotente originalità dellimpalcatura linguistica è stata più volte notata da critici e altri scrittori (tra cui Andrea Zanzotto, in un acuto intervento comparso sul numero monografico del Verri nel 1998), il secondo focus riguarda, invece, limportanza del «fuori», secondo un paradigma filosofico di area francese che Costa adopera ammiccando a un lessico decostruzionista alla Derrida o alla Foucault, pensatori più volte citati dal poeta. Per Costa, la critica darte, i quadri degli amici pittori, le lettere, gli apparati extratestuali, insomma, costituiscono un innesco imprescindibile della poetica villiana, che Costa ricostruisce nei termini di una letteratura-sfregio, per analogia con il paradigma di Artaud (la cui lettura è stata probabilmente suggerita allamico proprio da Villa). Il pretesto, il paratesto, lextratesto agiscono, quindi, come vettori di «anarchia» (per rimanere nellarea semantica di Artaud), ossia come principi di ordinamento alternativi allOrdine stabilito. La centralità degli apporti esterni e i prestiti (lessicali e di concreta impalcatura visiva) provenienti dal settore artistico giocano effettivamente un ruolo fondamentale nella presentazione di unopzione sperimentale originale e autonoma rispetto alla coeva Neoavanguardia.

Per riassumere, a Costa interessano in primo luogo la disposizione dialogica delle voci (gli idiomi) chiamati a reagire sul foglio, in secondo luogo la combinazione tra dato artistico e riqualificazione del medesimo in contesto letterario. Qui Costa cita come esempio larticolo villiano dedicato alle opere del pittore Giuseppe Desiato, intervento nel quale Villa combina a un archetipo universale quello della Grande Madre- le suggestioni plastiche della sua traduzione pittorica, ritraducendole una seconda volta entro le convenzioni del linguaggio letterario.

Per spiegare le dinamiche di questo parallelismo critico, ho ritenuto istruttivo mettere a confronto due opere (una di Villa dedicata a Costa e, simmetricamente, una di Costa dedicata a Villa), adoperandole come cartine tornasole del confronto (ben poco biunivoco) tra i due poeti. Partiamo da Emilio Villa; scartabellando tra le carte del Fondo conservato presso la Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, è possibile rintracciare una cartellina che reca la titolatura Scegliendo Pel da Pelo. Cristomazia lirico retrospettiva inedita 1944 1970 a cura e hasard del medesimo. Per Corrado Costa [cart. 2]. Questo faldone assembla materiali eterogenei (da un punto di vista cronologico, stilistico e di genere), tra i quali risulta pressoché impossibile gettare un ponte tematico che ne unifichi le istanze; questa apparente disomogeneità rappresenta una costante di numerosi indici o prospetti villiani, che spesso rispondono allesigenza primaria di pubblicare e promuovere testi rimasti inediti, attraverso proposte editoriali che compattassero i risultati più significativi di una determinata fase poetica). I materiali isolati da Villa nellindice ( [Ana]tomie, Cep 1950, Comizio millenovecentocinquanta3, Hepatos) presentano una genesi autonoma e indipendente da qualsiasi implicazione con Corrado Costa, e la dedica allartista costituisce unappendice posteriore, esterna alla strutturazione dei componimenti stessi. Villa non scrive dei testi con lintento di ammiccare o ispirarsi a Costa, ma decide in un secondo momento (biografico e artistico) di raccoglierli e dedicarli allamico, apportando lievi ritocchi e alterando la datazione originaria. Ad esempio, la seconda poesia, CEP 1950, è in realtà una rielaborazione (con scarse e poco rilevanti variazioni) di una poesia conservata presso lArchivio di Reggio Emilia. Per quanto riguarda la prima poesia, [Ana]tomie, la collocazione cronologica al 1944 costituisce sicuramente una retrodatazione autoriale, confermata anche dalla differente grafia e tratto di penna utilizzato per la sigla finale «dicembre 1944». Ancor più esplicito il travaso di unopera come Comizio millenovecentocinquanta3, con una storia editoriale certificata e autonoma (una prima pubblicazione nel 1959, in unedizione oggi non reperibile ma attestata in tutte le bibliografie villiane, e una seconda edizione risalente al 1962). I testi citati nellindice, pertanto, non si qualificano come opere in cui il legame con la poesia di Costa risulti funzionale (come innesco originario oppure, al contrario, come direzionalità finale), ma piuttosto come momento riassuntivo/retrospettivo in cui Emilio Villa rappresenta, in forma di dialogo con lamico, una sintesi dei propri lavori precedenti, senza lambizione di ricostruire un percorso evolutivo lineare.

Ancor più evidentemente postuma, per così dire, alla collaborazione con Costa risulta la raccolta The Flippant ball-feel: per quanto lavvertenza villiana iniziale formalizzasse il testo come «codice di lettura da inocularsi nella Messa in Opera dei Flippers» [foglio n. 1] di Corrado Costa e Wiliam Xerra (adoperando un termine, come quello di «codice di lettura», che parrebbe sottintendere una funzione direzionata in modo esplicito alloggetto artistico in questione), tuttavia anche in questo caso il testo risulta un collage di esperimenti precedenti. Questa indicazione preliminare era significativamente assente dalla versione del testo uscito per «Marcazero» il 22 luglio 1972; inoltre, per rendere il testo meno slegato rispetto al presunto destinatario finale, Villa inserisce ex abrupto alcuni segnali testuali denotativi (ad esempio, nel foglio n. 8, il periodo ipotetico retorico che recita «Se trovate qui nei paraggi Corrado Costa ditegli che si dice così»).

Le potenzialità visive e concettuali del gioco del flipper applicato alla letteratura (con il risultato di una scrittura provocatoriamente combinatoria, che, nel riutilizzare le icone della società dei consumi, allestisce una parodia della Pop art, chiamando i suoi oggetti a reagire con archetipi eterni la Grande madre, il Logos eracliteo, il principio presocratico del Pneuma, e così via-) erano già state saggiate da Villa negli anni precedenti, come dimostrano un numero consistente di carte manoscritte dedicate al medesimo tema. Queste pagine testimoniano un accanimento programmatico nel testare unimmagine (come quella del flipper di poesia) che non si rivela quindi un commento estemporaneo e su commissione per accompagnare le opere di Xerra e Costa, ma un pretesto per organizzare materiali già meditati e collaudati in precedenza.

Questo esempio sintomatico dimostra come il percorso di Emilio Villa si eserciti serenamente in parallelo rispetto agli artisti con cui sigla una collaborazione autoriale; spesso, infatti, linfluenza del coadiutore trova soltanto riscontri accidentali (unetichetta nominale, un breve cenno dintesa, e così via). Questo espediente vale quantomeno per le collaborazioni poetiche, dove Villa persegue un proprio obiettivo direzionale e difficilmente riserva un margine a compromissioni stilistiche (di mimesi parziale o parodia) dellautore con cui si trova a lavorare. Per quanto concerne il rapporto con i pittori e artisti, la questione è più spinosa ed è opportuno scindere il discorso in due ramificazioni: da un lato le raccolte poetiche destinate a essere intervallate da tavole grafiche, dallaltro gli scritti teorici del Villa critico darte. Nel primo caso, il tasso dincidenza dellartista con cui opera Villa risulta piuttosto basso; ad esempio, le 17 variazioni su temi proposti per una pura ideologia fonetica sono state stampate, con disegni e pitture di Burri, nel 1955. Tuttavia, non soltanto la presenza del pittore di Città di Castello, a livello testuale, appare nulla (in questo caso non troviamo neppure una telegrafica citazione o apostrofe nominalistica), ma addirittura esaminando le carte dellarchivio di Reggio Emilia si può dimostrare come alcune variazioni fossero originariamente destinate a una collaborazione con Corrado Cagli, e poi riconvertite, senza modifiche sostanziali, per il nuovo progetto artistico. Tale approssimazione cinica allo stile e allo sguardo del collega pittore risulta spesso spiegabile attraverso motivi strettamente pratici, legati alla maggiore vendibilità del prodotto (si pensi alla collaborazione con Guttuso, di cui pure conosciamo il parere non certo positivo di Villa). Per quanto Villa accetti apparentemente di inserirsi entro il circuito mercantilistico, lo fa secondo le sue regole e senza tradire una propria idea di poetica testardamente indipendente dalle sollecitazioni coeve.

Nel secondo caso (ossia per quanto riguarda gli articoli e i contributi di critica darte), invece, Villa dimostra una certa duttilità e capacità plastica

di dare una veste letteraria alle forme visive da lui selezionate. Per quanto rientrino spesso, in alcune pagine teoriche, riflessioni e spunti personali

non direttamente inerenti alla descrizione dellopera in analisi, tuttavia le pagine su Burri, Fontana o Mimmo Rotella dimostrano unacuta capacità di

restituire, in forma poetica, i valori plastici dello stile pittorico dellartista, attraverso unadesione stilistica e immaginativa al ritmo personale di

ogni artista; anche in questo caso, con alcune eccezioni, legate a testi su autori meno noti, scritte rapidamente come esercizi personali di scrittura

piuttosto che come commento alle operazioni figurative menzionate. Daltronde, in una lettera inviata a Tagliaferri e oggi pubblicata in appendice alla

nuova edizione degli Attributi, Villa scrive:

Per me si tratta di documentare una milizia di ragione logonevrotica, una azione di natura strettamente abissale, non di saggi sui nomi indicati. I nomi che ci sono non sono scelte di valore (in nessuno dei sensi possibili) ma solo cadute, casualità, irritazioni, impennate, scatti, spari. Non centra la storia dellarte contemporanea e tanto meno la critica. E non è saggistica. In questo magma cè un nome solo, ed è il mio, gli altri sono più o meno fittizi, come supporti. E la mens generale, il torbido totale, la febbre che scivola dentro, quello che fa il libro. Che sia De Kooning o che sia Desiato fa lo stesso.

[E. Villa, Attributi dellarte odierna 1947-1967, nuova edizione ampliata a cura di A. Tagliaferri, Le Lettere, Firenze 2008, pp. 390-391]

Questa precisazione cautelativa è valida per alcune digressioni spiccatamente villiane e magari meno direttamente compromesse con lo specifico

dellartista, ma non è sicuramente operativa nei saggi più importanti (dalle pagine su Burri, in primis, a quelle su Rothko, Sam Francis e così

via). A volte, addirittura, questo accesso fortemente personale agisce come pungolo sullartista oggetto di commento, diventando la base teorica

orientativa per la futura produzione dellautore. Spesso, infatti, gli artisti isolati da Villa non possiedono unautocoscienza critica spiccata, e Villa,

anche villanizzandone i presupposti inaugurali, tuttavia riesce a impartire una direzione positiva e costruttiva di mediazione tra opera e sua

ricollocazione teorica, in quella che il poeta stesso ha definito «una potenza che in parte è parassitaria e in parte generativa dellarte che aggredisce»

[Attributi dellarte odierna, op. cit., p. 379]. Nel parlare attraverso il filtro della propria poetica dirompente, Villa stimola gli artisti ad

incanalare la propria auto-esegesi entro punti di passaggio imprevisti ma che vengono spesso assorbiti nel progetto dellautore; è risaputo che fu Villa,

nel 1953, a esortare Rotella sulla strada dei manifesti lacerati, oppure a spronare Ettore Colla ad adottare legni e metalli scartati per le proprie

sculture, oppure ancora a scoprire per primo e a sostenere in sede critica le potenzialità di Alberto Burri o Piero Manzoni. Come vedremo in seguito, lo

stesso Costa sarà condotto a sperimentare, attraverso lopera fittiziamente dedicata a lui, The Flippant, alcuni espedienti grafici e di sintassi

matematica che probabilmente non avrebbe approfondito senza linnesco villiano.

Per quanto Costa e Villa si muovessero nellambito del medesimo retroterra culturale, tuttavia le rispettive sperimentazioni presentano rari punti di

tangenza, divergendo negli obiettivi e nei presupposti iniziali, nonché negli esiti concreti. Si può significativamente accostare The Flippant ball-feel ai Tre poemi-flippers di Xerra e Costa per quanto concerne il collante (grafico e stilistico) più evidente, vale a

dire il gioco linguistico, il calembour sagace; in entrambe le raccolte, lidea di giocare a smontare il linguaggio e la sintassi tradizionale

(forzata a seguire i percorsi a zig-zag di un ideale flipper poetico) innesca una serie di bisticci lessicali, ma Costa e Xerra rivelano un base comunque

ricostruttiva [foglio n. 1]:

il padre atterra

di sotto se mi va

come voi desiderate in due

legati stanno sotto, insomma

neanche anche non parlo.

VELLO BELVA PALLA tenue

fino al frutto interrato, pallido

sottoterra con le sue labbra miti anche

mano la FUORI conico contro neanche cosa

Desidero RICEVERE LUCE

nella vulnerazione, nella MORTIFICAZIONE

nella mortificAZIONE, svirilizzazione

del VIR ERETTO era CARPONI

[ ]

ORA sabbia lentamente trae

sottrae con 2 mani

il RE di COLLA OSA NIENTE da dire.

Nel testo qui presentato, le parole enfatizzate dal carattere maiuscolo creano, se lette in successione, un canto alternativo che convive con la lettura

ordinaria della poesia, espediente grafico che non annulla ma accresce la fruizione unidirezionale del testo (pur richiedendo sempre una collaborazione e

una sorta di sovrappiù creativo alla fantasia del lettore). Limpressione generale, pertanto, è quella di un compromesso rassicurante tra mancanza di un

significato forte e creazione di controcanti alternativi che guidino il lettore, evidenziando alcuni nuclei portanti da porre e suggerendo comunque un

percorso orientativo in cui il fruitore possa lasciarsi guidare.

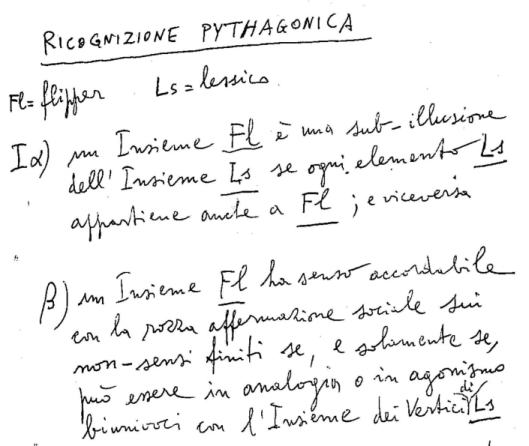

Invece, per quanto riguarda Villa, labitudine di separare graficamente le parole in coppie binarie (prefisso più sostantivo) crea spesso un effetto

contrario di spaesamento e deriva del significato, in quanto linserzione di un semplice trattino (o di parentesi tonde) determina unambiguità tra il

significato standard che la parola avrebbe nel suo allineamento consueto e la suggestione determinata dalla segmentazione delle sue componenti. Vediamo ad

esempio, nella già citata raccolta The Flippant ball-feel: «(d)estin(a)zione» [foglio n. 17] (dove la biforcazione destinazione/estinzione sembra

suggerire che ogni traguardo coincide con la sparizione definitiva); oppure «immane(nte)» [foglio n. 14] (in cui il concetto metafisico di immanenza

convive con quello di un ente immane); oppure ancora le coppie «(in)divisibile» e «(in)separabile» [foglio n. 8], in cui i due significati opposti

coesistono nella loro antitesi irrisolta; e così via.

A questo punto, passerei allangolatura prospettica di Costa e alle impronte villiane impresse sulla superficie dei suoi testi. Come abbiamo già ricordato allinizio, e come osserva Aldo Tagliaferri nel suo contributo al catalogo Il titolo lo mettiamo dopo [Biblioteca Panizzi edizioni, Reggio Emilia 2012], il tasso maggiore dincidenza villiana si registra tra la metà degli Anni Sessanta e la metà degli Anni Ottanta. Andando a consultare linventario dellArchivio Costa conservato a Reggio Emilia, possiamo notare come proprio al 1967 risalga un testo che riporta, sin dal titolo, il nome del poeta ( Ripetibile. Per Emilio Villa) [cart. 32]. Più che il testo, pubblicato su «Nuova Corrente» nello stesso anno e concepito come montaggio variato delle stesse tessere lessicali (capelli, denti, vestito, occhi, forbici, e così via), ricomposte e dislocate sulla pagina in sei modalità differenti (dalla a alla f), a noi interessano le annotazioni manoscritte confluite nel faldone reggiano, che legano direttamente il testo ai temi di Inferno provvisorio (entro cui avevamo già messo in rilievo la digressione su Emilio Villa). La dedica a Villa, a differenza di quanto visto per il poeta di Affori, non pare affatto una contingenza posticcia, ma anzi accompagna il titolo in tutte le versioni che precedono il dattiloscritto definitivo, come una componente strutturale nellideazione del testo.

Così come, in Inferno provvisorio, Costa aveva isolato il tema della Grande Madre presente nellintervento sul pittore Giuseppe Desiato, allo stesso modo il nome di Villa torna qui ad innestarsi su una base psicanalitica-sociologica di ritorno agli archetipi portanti dellinconscio collettivo junghiano. Villa venne sicuramente a contatto con la psicologia analitica di Jung quando da giovane frequentava il circolo iniziatico-esoterico di Corrado Cagli (si veda, ad esempio, il catalogo del 1982 a cura di Enrico Crispolti). Un riferimento testuale diretto a Jung compare nell Arte delluomo primordiale, il testo più vicino, assieme allintervento su Desiato, allangolatura prospettica scelta da Costa. In una pagina di annotazioni allegate alla raccolta, Costa cita una serie di referenti bibliografici (dal Frazer del Ramo doro a modelli letterari come la poetessa Luisa Giaconi, Gozzano, Licini e così via), accostati a promemoria tematici di area psicanalitica (ad esempio liniziazione, lo svezzamento, la masturbazione, landrogino, la necrofilia, etc.).

Costa sembra cercare, in questa sede, una combinazione tra il concetto villiano di archetipo (interpretato, da Costa, come emergenza di energie primordiali che «oltraggiano» il mondo moderno con la propria persistenza sacrale) e il lessico junghiano (che riconnette queste idee a un patrimonio sociale condiviso e, in generale, a unidea di inconscio cui Villa non fa direttamente riferimento). Questa doppia influenza (villiana e junghiana) interna alla ricerca simbolica di Costa credo che motivi la compresenza, nel suo complessivo posizionamento teorico, di un eros inteso come potenza primordiale e di un eros come vincolo di relazioni psicologiche che si instaurano entro un ambiente comunicativo e politico condiviso. Da qui, forse, la necessità iniziale di una distinzione, scrive Costa, tra «prelinguaggio» e «linguaggio paranoico» [foglio n. 1], che pure arrivano a combinarsi dialetticamente nella riflessione del poeta. Non ritengo, pertanto, che limpostazione stessa del lavoro di Costa sia casuale; così come per Villa è centrale la natura iterativa del sacrificio, inteso, in primo luogo, come ripetizione di un gesto che provoca un potenziamento simbolico di se stesso se pensato entro una catena sequenziale (le linee verticali incise serialmente sulle pietre dai primitivi, su cui Villa si sofferma nel suo saggio dedicato allArte delluomo primordiale), così Costa sembra voler replicare, in ambito poetico, questa duplicazione rituale delle stesse tessere lessicali, promuovendo a livello stilistico quella che per Villa doveva porsi come prassi rituale del sacrificio primitivo. Si arriverebbero, così, a comprendere anche i riferimenti bibliografici a testi di antropologia o studio delle comunità primitive presenti negli appunti di lavoro allegati alla raccolta costiana. A questa altezza cronologica, Costa poteva essere venuto a contatto con la prospettiva villiana sul contrassegno rituale arcaico soprattutto grazie agli interventi oggi raccolti negli Attributi dellarte odierna, dove compaiono, ad esempio, un riferimento al sistema ideogrammatico (per Sante Monachesi [p. 160]), levocazione dei lastroni di Monte Bego (per Capogrossi, Basaldella ed Ettore Colla), la «memoria delle palafitte» (per Alberto Burri [p. 44]) e così via. Insomma, negli Attributi Villa sembra tentare un cortocircuito positivo tra la sperimentazione artistica più contemporanea e le tecniche di progettazione spaziale e di architettura simbolica isolate nelliconografia primordiale, che potrebbero aver avuto qualche ricaduta incantatoria sulloperazione di Costa; il poeta, infatti, sembra qui mescolare tale iterazione ossessiva e tribale tipica del sacrificio antico a influenze più ludiche e meccaniche suggerite dal collage dadaista.

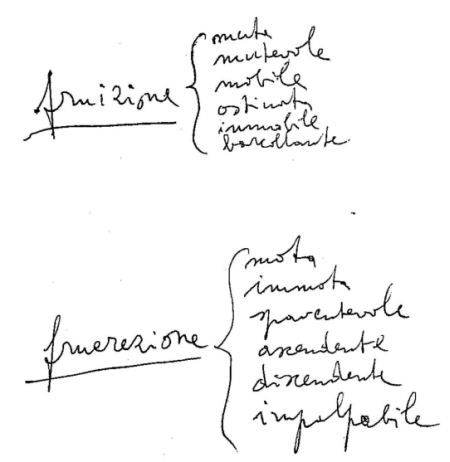

Lo zampino villiano è ancora più evidente in unopera inedita intitolata Continuando a parlare in tema di silenzio e datata 1970-1975. Innanzitutto, il testo ruota attorno ad un tema in sé centrale nella poetica villiana, ossia quello dellafasia come rischio di interruzione terminale della comunicazione ma anche come componente positiva interna al linguaggio. Scrive significativamente Costa, proprio a proposito di Villa, che «nel vuoto comincia a essere parlato un parlare senza parlare». Oltre alla prossimità tematica, linfluenza del poeta di Affori è registrabile in alcune scelte tipografiche, prima fra tutte la predilezione per una formalizzazione matematica adoperata come paradigma poetico, una sorta di nuova figura retorica a cavallo tra il visivo e il letterario. Lutilizzo di parentesi graffe, di simboli matematici, indici numerici interni al messaggio poetico, che aiutano il concetto a disporsi sulla pagina incanalando i versi entro un percorso operazionale simile a quello di unequazione, non poteva evitare di guardare in parte agli esperimenti coevi di Villa. Se ci rivolgiamo proprio alla raccolta The Flippant ball-feel (indirizzata a Xerra e Costa e pertanto, si può presumere, non sconosciuta a questultimo), possiamo vedere unimpostazione impressionantemente simile: i nuclei poetici vengono immessi entro strutture algebriche o geometriche che dividono lidea in singolarità essenziali (in parte espresse attraverso il linguaggio ordinario, in parte sostituite da numeri astratti); spesso lastrazione è sottolineata dal ricorso allo Zero o ad esponenti ennesimi, che allontanano lequazione dallipotesi di un computo razionalmente quantificabile. Costa sembra esercitarsi a partire dallo schema villiano e anche la riflessione relativa al «senso» viene ad intersecarsi con una serie di riflessioni analoghe condotte da Villa negli stessi anni. Se prendiamo in considerazione, ad esempio, le Note sul concetto di senso [Biblioteca Panizzi, cart. 17] e le mettiamo in parallelo con alcuni fogli di Costa, scopriamo una sorprendente reciprocità (anche a livello di impaginazione matematizzante). Costa si interroga qui sull«origine» e sul significato del silenzio, adoperando un lessico che occhieggia in modo esplicito alluniverso di discorso villiano, ad esempio nel riferirsi al «microsenso», che Villa, nelle Note sul concetto di senso, aveva chiosato nei termini di una «unità di misura infinitamente piccola» che è il «prodotto tra senso e non senso nella loro unità di misura iniziale» [foglio n. 1]. Nella pagina di Costa questo «microsenso» sembra collocarsi specularmente «tra un silenzio A intimamente ripetuto dopo un microrumore B»; qui silenzio e rumore sembrano porsi come corrispettivi sinonimici del senso e del non-senso villiani. Inoltre, il sostrato lessicale di queste pagine rimanda allo stesso retroterra concettuale di un testo, scritto da Villa e M. Diacono per Ettore Innocente e uscito nel 1970, in cui ritroviamo lespressione adoperata anche da Costa del «nessun senso ciclico» e lidea che sia impossibile catturare la nozione di senso, giacché essa risulta uneterna tensione tra linfinito dei possibili significati e lassenza radicale di significato; da qui la percezione di una ciclicità del senso e la proposta di sostituire laccezione rigida di «senso» con quella plastica di «varianza universa» dei significati. Nelle Note sul concetto di senso, leggiamo: «senso è = pura variazione (cioè non è variazione di qualche cosa, ma solo variazione, solo il variare, non il divenire, ma lesser vario, in atto, in gesto» [foglio n. 1]. Lo stesso meccanismo di variazione perpetua viene applicato da Costa alla nozione di silenzio («1 2, 3 microsilenzi)n» [foglio n. 2]).

Questopera costituisce, tuttavia, se non uneccezione, una deviazione rispetto alla norma, per quanto concerne lopera di Costa; probabilmente, pertanto, dobbiamo leggere questi appunti manoscritti come un prospetto, un aggiornamento personale di Costa che prova a replicare alcune modalità di impaginazione del dettato poetico sbirciate sul tavolo di lavoro villiano.

Per rimanere nello stesso ventaglio di anni, sarebbe interessante disegnare una mappatura generale di temi che potremmo in senso lato definire villiani, e

che sembrano suggestionare Costa in alcune emergenze testuali. Ad esempio, nellopera intitolata Montagna bianca [Biblioteca Panizzi, cart. 42]

(datata 1978), viene il sospetto che leraclitismo di fondo che permea la prima sezione possa essere un portato della frequentazione con Villa (che dedicò

alla scommessa sui presocratici numerosi accenni in sede teorica e poetica-) [foglio n. 1]:

in alto [o

sotto]

[sopra,

sopra] in alto

sopra una linea azzurra

immaginaria

[sopra ] cè

una linea più azzurra

che è impossibile immaginare

] cè

nello spazio destinato a

contenere una impercetti-

bile linea più azzurra

una superficie

in alto [o davanti

Un incipit come «in alto o sotto, sopra, sopra, in alto», che poi verrà a cadere nella stesura definitiva, si legava direttamente al frammento eracliteo «via in alto via in basso una sola la medesima» che Villa riutilizza spesso, in forme più o meno esplicite, ad esempio nei già citati Attributi dellarte odierna. È difficile pensare che Costa non tenesse conto di quella che prima ho denominato scommessa sui presocratici, che costituisce un tratto marcatamente originale nel canone villiano rispetto ai modelli spesso evocati dai poeti italiani a lui coevi, avvicinandolo ad esempio a Eliot, maestro dichiarato di Villa, che aveva scelto di dedicare lepigrafe di The Dry sauvages proprio a Eraclito. La filosofia presocratica diventa una costante lessicale allinterno degli interventi teorici e, materialmente, nelle poesie di Emilio Villa, contribuendo a conferire ai versi quella retorica sapienziale che ancora oggi costituisce uno dei tratti più interessanti e originali dello stile villiano, soprattutto se calata nel contesto secondo-novecentesco (Neoavanguardia, da un lato, e predominio del paradigma montaliano, dallaltro).

In conclusione, vorrei tirare le fila, in modo sintetico, dei vettori preferenziali entro cui sarebbe interessante in futuro tracciare le linee del rapporto Costa-Villa. Dal raffronto tra la «cristomazia» di Villa (Scegliendo Pel da Pelo) e il testo di Costa ( Ripetibile. Per Emilio Villa), emerge da un lato la spiccata autonomia villiana rispetto al canto delle sirene dellintertestualità contemporanea, dallaltro, invece, la permeabilità di Costa alle suggestioni villiane. Costa sembra, infatti, saggiare e sottoporre alla prova dellapplicazione concreta alcune istanze teoriche tipiche della riflessione villiana, al punto che, soprattutto attorno agli Anni Sessanta, credo sia possibile isolare un certo numero di esercizi di stile e di ritraduzione dal villiano al costiano. Tuttavia, lopera di Costa non si può e non si deve ridurre al lavoro compilativo di un epigono, anzi il suo merito è quello di aver saputo operare una selezione fortemente personalizzata dei motivi villiani da riprodurre (ad esempio, leccesso di formalizzazione matematica, dopo lo scartafaccio Continuando a parlare in tema di silenzio, verrà presto abbandonato in quanto troppo distante dalle forme ordinarie della poesia di Costa), e in secondo luogo dallessere riuscito a non farsi piegare dal carattere inglobante e malioso della Sibilla villiana, continuando a perseguire alcuni tic (come quello dellossessione modulare e iterativa) non spiegabili soltanto a livello di prestiti villiani. Anche per quanto riguarda il canone letterario, il ricorso ad autori aggiornati con i tempi (Wittgenstein, Foucault, Derrida), del tutto assenti nellopera del monolitico Villa, ha contribuito a rendere al tempo stesso radicale e indolore il passaggio da una prima fase di bloomiana influenza (per quanto tutelata dagli anticorpi di una solida personalità poetica) a una fase di sereno allontanamento dal modello, alla ricerca di nuovi padri speculativi da emulare. Con un pizzico di malignità si potrebbe dire che Costa ci appare oggi un poeta originale perché, ispirandosi più o meno liberamente a diverse fonti, ha prodotto un coacervo effettivamente personale e caratterizzante, in cui la singola suggestione viene annullata nel flusso di influenze esterne (di ambito filosofico, antropologico, poetico, visivo), che egli ha saputo riconvertire in un linguaggio personale e autonomo. Tuttavia, la radiazione fossile dellinfluenza villiana si manterrà anche quando, a partire dagli anni Ottanta, lasse preferenziale di interesse si sarà spostato da un lato verso i contenuti filosofici più recenti, dallaltro verso forme di visualità più marcate.

Linfluenza esercitata da Villa, in conclusione, viene a sedimentarsi serenamente in un gioco di interrelazioni tra modelli, che elimina langoscia

bloomiana in unintertestualità spensierata, rendendo la sperimentazione di Costa un gioioso e divertito collage di riferimenti culturali, lontano

dai toni allarmati e apocalittici di tanta avanguardia novecentesca, e incline piuttosto al ludus, al carillon delle forme eterogenee, in un

teatro dinamico di figurazioni visive in cui Villa viene a collocarsi senza dubbio come fondale di scena, di fronte al quale le nuove maschere vengono a

disporsi, nel corso degli anni, senza riuscire mai a coprire del tutto lo sfondo originario. (chiara portesine)

Chiara Portesine (Genova, 6 marzo 1994) studia presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, dove svolge ricerche relative alla poesia sperimentale del secondo Novecento (con unattenzione particolare per il Gruppo 63 e autori come Pier Paolo Pasolini, Edoardo Sanguineti, Emilio Villa e Andrea Zanzotto). Per quanto riguarda la prosa, si è occupata dello statuto del personaggio allinterno dei romanzi di Carlo Emilio Gadda, dellHilarotragoedia di Giorgio Manganelli e della trilogia Il dio impossibile di Walter Siti. Si è dedicata, inoltre, alle intersezioni tra discorso filosofico e letteratura attraverso un seminario sulle influenze di Antonin Artaud interne al pensiero di Jacques Derrida e sui rapporti tra Pasolini e la biopolitica (in un articolo, in fase di pubblicazione, intitolato Pasolini «biopolitico»? Ipotesi, abiure e cautele critiche per una categoria). Da due anni si occupa dellopera villiana, con unattenzione rivolta alla sistemazione filologica delle carte manoscritte, a problemi legati alla variantistica e alla consultazione degli archivi del poeta.

Il 16 novembre è uscito un libro, scritto a quattro mani con Aldo Tagliaferri, intitolato Emilio Villa e i suoi tempi. Finestre per la monade (Mimesis, 2016). Nello stesso 2016 si è laureata presso lUniversità di Pisa con una tesi triennale dal titolo Emilio villa e il periodo-finestra degli anni Cinquanta e Sessanta. Appunti per unanalisi filologica e stilistica della transizione al «visivo».

Le illustrazioni sono tratte da Emilio Villa - The flippant ball-feel, Stampa Gi Bi, Piacenza, 1973